রাত্রি শেষ হলে জরুরি অবস্থা।

২৫ জুন। বুধবার।

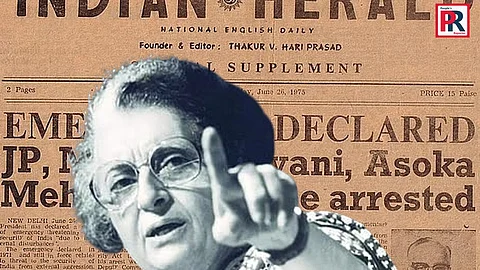

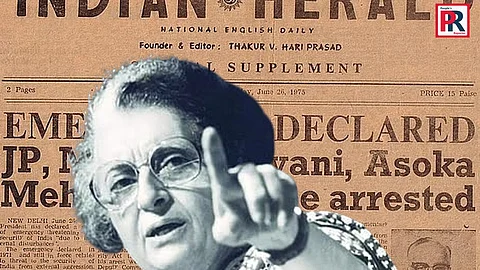

১৯৭৫ সালের পঁচিশে জুনও ছিল বুধবার। মঙ্গলে ঊষা বুধে পা হলেও সেই দিন অমঙ্গল, অনাচার, আধাফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করা হয়েছিল। ভারতের মাটিতে সেটা তৃতীয় ও শেষবারের মতো ঘটেছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল একটা সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের প্রকাশ। জরুরি অবস্থা। যেখানে রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং ব্যক্তি বা সমাজের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। যেখানে রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা নিষিদ্ধ করা হয়। যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণের সঙ্গে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিও অনিবার্য হয়। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা, অথবা সমালোচনা করা, কঠোরভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচিত হয়।

সেই অবস্থার আজ সুবর্ণ জয়ন্তী। জরুরি অবস্থার ৫০ বছর।

সংবিধানের ধারা মেনে প্রজাতান্ত্রিক ভারতে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যেতে পারে। ধারা ৩৫২ অনুসারে, যুদ্ধ, বহিরাগত আগ্রাসন বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে যদি ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ধারা ৩৫৬ অনুসারে রাজ্যপাল মহাশয় তাঁর রাজ্যের সাংবিধানিক ব্যর্থতার রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে অনুমোদন লাভে সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। ধারা ৩৬০ অনুসারে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে ভারতের আর্থিক স্থিতি বা ক্রেডিট হুমকির সম্মুখীন, তাহলে তিনি আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

ভারতে ঘোষিত ৩ জরুরি অবস্থা

জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে ভারতে প্রথম জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল ভারত-চীন যুদ্ধের সময়। ১৯৬২ সালের ২৬ অক্টোবর তারিখে সেই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল যা ১৯৬৮ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ভারত-চীন যুদ্ধের মেয়াদ ছিল এক মাস, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর ৬ দিন পরে লাগু হওয়া এই কেন্দ্রীয় নিয়মনীতির কড়াকড়ি চলে ৬ বছর। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দেশে প্রথম জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ১৯৬৭ সালের ১৩ মে মেয়াদের শেষ দিনেও সেটা তোলেননি। সেই জরুরি অবস্থার সময়, নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল এবং সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেইন সেটা তুলে নেন, যখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জাতীয় জরুরি অবস্থার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি জন্ম নেয়। ১৯৭১ সালে মাত্র ১৪ দিনের (৩ থেকে ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে) জন্য তা মূলত ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শেই ৩৫২ ধারা তুলে নেওয়ার মাত্র চার বছরের মাথায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আলী আহমেদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। মেয়াদ ২১ মাস।

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের ইতিহাসে এই সময়কাল ছিল সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত। এই জরুরি অবস্থার প্রধান কারণ বহিরাগত আগ্রাসন নয়, বরং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে বলে মনে করা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের জন্যে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শুধু স্থগিত করা হয়নি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও খর্ব করা হয়েছিল।

ভারতের সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ীই এই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ধরনের হুমকি আসন্ন বিবেচিত হয়েছিল। জাতীয় জরুরি অবস্থার সেই বিতর্কে ঢোকার আগে এইটুকু বলা যায় যে বহু রাজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন বা সাংবিধানিক জরুরি অবস্থা জারি হলেও ভারতে এখন পর্যন্ত একবারও আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি হয়নি।

১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা বিতর্কিত কেন?

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতে জাতীয় জরুরি অবস্থা লাগু হওয়ার পরবর্তী ২১ মাস বিতর্কিত অনেকগুলি কারণে। যদিও ভারতের ইতিহাসে জরুরি অবস্থা সর্বদাই একটি বিতর্কিত ঘটনা, তবে এই ২১ মাস ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর উপর একটি বড় আঘাত হেনেছিল কারণ এখানে “অভ্যন্তরীণ গোলযোগ” এর ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়ে গেলেও, গোলযোগটা যে ঠিক কি, তা বলা হল না। উল্টে আপামর জনগণের জন্য বাক স্বাধীনতা, সমাবেশ করার অধিকার এবং গ্রেপ্তার ও আটক করার ক্ষেত্রে আইনি সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেন্সরশিপ চালিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সরকারের সমালোচনা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বহু রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার রক্ষণাবেক্ষণ আইন বা মিশা আইন ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়, যা কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই আইনটি সরকারকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা দিয়েছিল, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সমালোচিত হয়েছিল। আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট করে তুলে অপব্যবহারের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলা হয়, যা সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে লক্ষ্যবস্তু করতে সুযোগ করে দেয়। এই রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

এই অসন্তোষের নেপথ্যকে আমরা দুইভাবে দেখতে পারি। প্রথমত, জাতীয় পরিস্থিতি; দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ১৯৭০ সালের পর থেকে ভারতে কয়লা খনিগুলির জাতীয়করণের সঙ্গে ব্যাংক ও বীমার জাতীয়করণ ঘটে। আবার ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হয় ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি, যা আনুষ্ঠানিকভাবে “ইন্দো-সোভিয়েত শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি” নামে পারস্পরিক সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ হয়। জাতীয় পরিস্থিতিতে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে "সমাজতান্ত্রিক" ও "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দ দুটি প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয়, যা আগে ছিল "সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র"। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ঘেঁষা অবস্থানের জন্য ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুনজর পড়ে।

জরুরি অবস্থায় এমন সরকারী অবস্থান কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিভাজনকে স্পষ্ট করে দেয়। কিছু কমিউনিস্ট দল, যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী), জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে ছিল এবং জরুরি অবস্থার দমনমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল। তবে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সহ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলও জরুরি অবস্থার সময় সরকারের কিছু পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিল, কারণ তারা মনে করত যে এটি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়ক হবে। কুড়ি দফা দাবির কথা তাঁরা বলেন।

সেই কুড়ি দফা কর্মসূচিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কালোবাজারি ও চোরাচালান বন্ধ করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করার মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকগুলি যেমন ছিল, তেমন ছিল দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ঘটানো, এবং গ্রামীণ এলাকার সামাজিক উন্নয়নের বিষয়। কর ফাঁকিবাজ ও অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সুরক্ষার মতো বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই কর্মসূচি ঘোষণার পর সোভিয়েতের অবস্থান সাপেক্ষে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর একটা অংশ সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন করে, আবার একটা অংশ বিরোধিতা করে।

সমালোচকদের মতে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেই সময় সঞ্জয় গান্ধী এবং হরিয়ানার নেতা বংশী লালের মতো তাঁর অনুগতরা কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের সমর্থনে রাজ্য বিধানসভাগুলি প্রস্তাব পাস করার সিদ্ধান্তে জনগণ বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আমলাতন্ত্র এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা যাতে জরুরি অবস্থাকে শ্রমিক জনতা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার না করে সেদিকে নজর রাখার পরিবর্তে তখন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ’ ব্যক্তিদের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং জাতির রাজনৈতিক কাঠামোকে ক্ষতবিক্ষত করে ২১ মাসজুড়ে নাগরিক অধিকার এবং স্বাধীনতা স্থগিত হয়ে যায়। “অন্ধকারে গণতন্ত্রের মৃত্যু” হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত সময় যেখানে স্বৈরতন্ত্র সর্বত্র রাজত্ব করেছিল এবং একনায়কতন্ত্রের অনুরূপ ছিল, যদিও তা অপ্রকাশিত ছিল।

৫০ বছর পরে এখন

আজ ৫০ বছর পরে গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে অন্ধকার সময়টিকে দেখলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছবিগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভারতবাসীর স্মৃতিতে সেই ২১ মাসের ঘটনা আজও দাগ কেটে আছে কারণ সেই সময়কালে তৎকালীন সরকার তার নিজের জনগণের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, নিষ্ঠুর শক্তি প্রয়োগ করে সংবাদমাধ্যমের মুখ বন্ধ করেছিল, বিরোধী নেতাদের জেলে পাঠিয়েছিল এবং সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিকে করেছিল পদদলিত। নাগরিক সমাজ এবং গণতন্ত্রকে লালনকারী শক্তির জন্য সকলের কাছে এটি শিক্ষা যে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকা দরকার এবং ক্ষমতা জনগণের নিয়ন্ত্রণে রাখা নিশ্চিত করা উচিত।

তবুও, নব্য-জরুরি অবস্থার বিরাজমান অন্ধকারে, সাহসী এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের নির্ভীক ব্যক্তিরা সিলুয়েটের মূর্তি কিম্বা ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে বেড়ান। তাঁরা অপলাপের বিরুদ্ধে পুনর্গঠিত করতে পারেন, অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন। সেই শিক্ষায় সংগঠিতকরণ প্রক্রিয়া নতুন ভোরের আলোয় আমাদের গণতন্ত্রকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটি নতুন সংকল্প গঠন করতে সক্ষম হয়। জরুরি অবস্থার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে তাই কাপুরুষতা, চাটুকারিতা এবং প্রতারণার প্রতিভা নিয়ে ‘নেতা’ হয়ে ওঠার সহজ পথকে অবরুদ্ধ করার শিক্ষা দীপ্ত হয়।

* মতামত লেখকের ব্যক্তিগত

ভারতের প্রয়োজন নিরপেক্ষ এবং প্রশ্নমুখী সাংবাদিকতা — যা আপনার সামনে সঠিক খবর পরিবেশন করে। পিপলস রিপোর্টার তার প্রতিবেদক, কলাম লেখক এবং সম্পাদকদের মাধ্যমে বিগত ১০ বছর ধরে সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। এই কাজকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন আপনাদের মতো পাঠকদের সহায়তা। আপনি ভারতে থাকুন বা দেশের বাইরে — নিচের লিঙ্কে ক্লিক করে একটি পেইড সাবস্ক্রিপশন নিতে পারেন। স্বাধীন সংবাদমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে পিপলস রিপোর্টারের পাশে দাঁড়ান। পিপলস রিপোর্টার সাবস্ক্রাইব করতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন